文/薛絲尹 | 編輯/ 王家薰、何明諠

研究資料多樣,不同學科所產製和使用的資料,因應各領域的特性而呈現不同的樣貌,這也影響學者們管理研究資料的方式,於本網站實踐分類中,已經有來自不同領域的研究資料管理案例,像是生命科學1和海洋學領域2的研究者所面臨的資料管理議題。本次中研院「研究資料寄存所」(depositar)訪問聚焦於人文社會科學領域的學者,探討從事歷史研究時,可能遇到的研究資料議題。

簡宏逸助理教授,目前任職於國立成功大學歷史系,兼以筆名黃恐龍著稱,亦有綽號黑貓貓,本文透過簡教授的兩個研究案例,探討他的史學研究方法以及反思。於《找回活過的痕跡:臺中師範寫真收藏的記憶》線上策展中,簡教授深入解讀舊照片,並比對史料,重建了一個日據時期的普通人物故事;而在《野生的太陽花:學運外場的海報與塗鴉》專書中,他自己採集了學運現場的照片,同時親身參與並見證了當時的運動現場。這兩個研究領域,儘管都涉及資料的蒐集與分析,卻呈現出截然不同的資料管理重點。希望這些思考能帶給讀者一些啟發與收穫。

《找回活過的痕跡:臺中師範寫真收藏的記憶》線上策展#

《找回活過的痕跡:臺中師範寫真收藏的記憶》(以下簡稱《活過的痕跡》)是國家攝影文化中心於 2024 年底推出的線上展覽,該展覽聚焦於臺灣在日本殖民時期下普通日本人生活的樣貌。展覽的核心為簡教授對一本舊相簿的深入解讀。簡教授透過在國內與日本兩地進行資料收集、比對、解讀並重建了普通日本人在臺的生活剪影,將一段曾經被忽視的歷史故事呈現給現代觀眾。

圖說:截圖自國家攝影文化中心線上藝廊的展覽:《找回活過的痕跡:臺中師範寫真收藏的記憶》,截圖日期為 2025 年 3 月 5 日。

《活過的痕跡》立基於解讀國家攝影文化中心所收藏的三本《臺中師範寫真》相簿,根據簡教授的研究,《臺中師範寫真》原始持有人,應該是 1936 年來臺灣就讀臺中師範學校的日本大分縣人濱田忠毅先生3。簡教授指出,研究普通人物的困難在於,這些人物通常沒有留下豐富的紀錄。簡教授提及:「這位濱田先生,他就是一個非常普通的人,普通到他自己也不為自己留下紀錄。他也不投稿校刊,校刊也沒有他的名字,校友會誌也不投稿;他也不參加社團,所以連社團比賽都找不到他的名字。就是你完全找不到他的任何的蹤跡。」

為了完成這項艱難的研究,簡教授遍尋臺灣及日本各地的資料,包括國立臺中教育大學、中津市立小幡記念圖書館、日本國會圖書館等地,並親自前往濱田忠毅的故鄉進行實地調查。儘管遇到很多的阻礙,簡教授盡可能地把濱田先生的足跡呈現在展覽中,其中包含了濱田先生的故鄉網絡4、渡臺後在臺中師範的生活5、在臺遭遇第二次世界大戰時的日子6等等,都包含在展覽的範疇內。

於訪談中,簡教授分享了他如何解讀《臺中師範寫真》中的 160 張照片。在這個過程中,照片上的註記成為理解其脈絡的重要線索,但不少註記不夠清晰:「它的註記非常的模糊,有的時候只有一個日期而已,或是它裡面的註記,有些很奇怪,因為它的註記不像是用自己第一人稱的角度去寫的7,那這個會是主要的挑戰。」這個過程也是相當「類比(analog)」的,簡教授指出,儘管照片已數位化,然而機構所提供的數位化檔案,有時並未包括照片背後的註記,或是相簿裡書寫的文字,這些資訊都有可能存有了解照片的重要線索。因此在這個計畫之中,他實際到臺中攝影文化中心的庫房去把每張照片周圍及照片背後都看了一遍,依此他才有辦法辨識出註記的出處、重建出照片的背景資訊。

《野生的太陽花:學運外場的海報與塗鴉》#

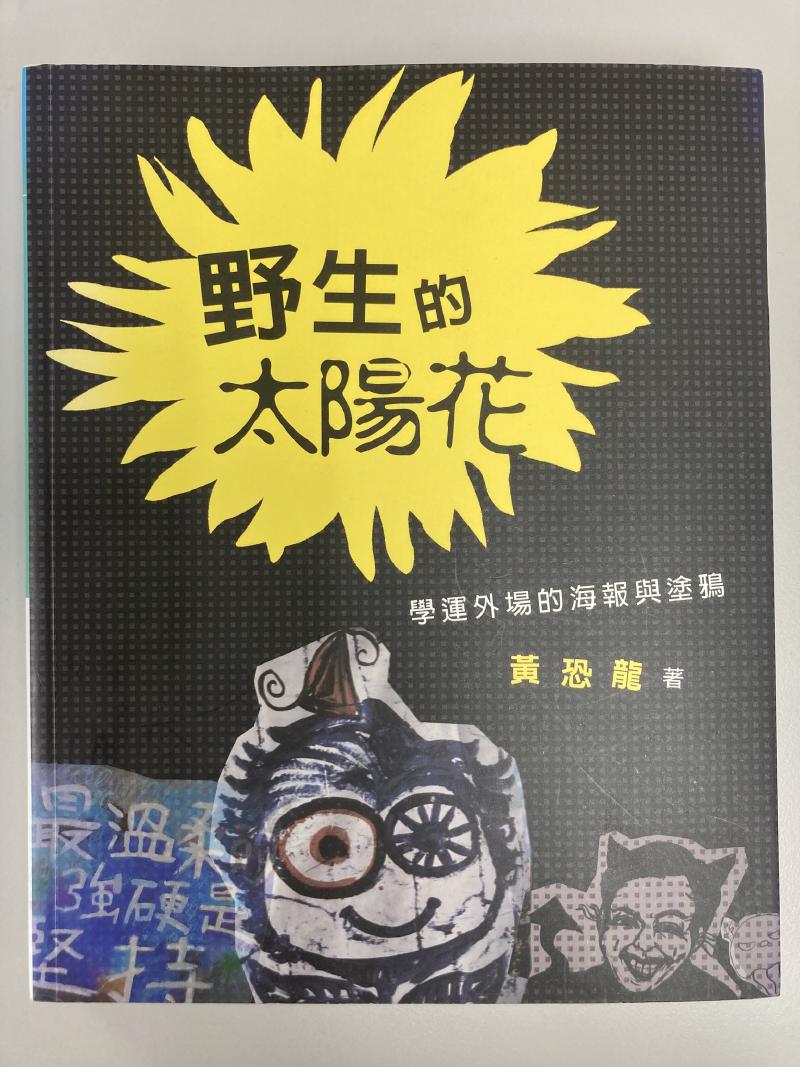

《野生的太陽花》為簡教授用筆名黃恐龍,於 2014 年出版的書,他用了近千張照片及文字敘述,紀錄了 2014 年臺灣太陽花運動8場外的標語、海報、塗鴉,這本書紀錄了抗爭現場民眾的活力、創造力。對於黃恐龍來說,書中對於現場的詮釋也有對他自己的意義。在 2025 年回顧這本書,它確實達到了黃恐龍十一年前所期待自己蒐集資料時的目的 —- 寫一本書,把當時的迷因圖記下來,並且說明迷因的來源和意義。訪問時,他說:「好險我記下來了,因為十年後我也忘了一半左右了。但是我看十年前的自己記的東西,所以我還記得,因為十年前的黃恐龍幫現在的黑貓貓記下來了,那我想再過幾十年它也是可以發揮同樣的作用。」

圖說:《野生的太陽花》專書的封面,攝於 depositar 辦公室。(照片CC BY-NC-ND 4.0 depositar lab)

與策畫《活過的痕跡》展覽相當不同的是,在《野生的太陽花》中,黃恐龍既是研究資料蒐集者,也是使用者。身兼這兩個角色使得他在蒐集及管理資料的策略上有所不同。他不需要依賴他人對照片的註記,但自己的資料蒐集過程亦不可馬虎。由於有明確的資料使用目的,黃恐龍在蒐集《野生的太陽花》的資料時有較清楚的方向,亦即紀錄現場圖象、標語及其背後意涵。研究過程中,由於黃恐龍拍攝了上萬張現場的照片,提高照片資料可查找、可取用的程度是很重要的考量。訪談中黃恐龍也跟我們分享他拍太陽花運動的方式:「我看到一個海報,但是我不只要拍這個海報,我還要拍它的周遭的脈絡的資訊,如果我在當場聽到的某些事情、或是我看到的某些事情,但是我可能拍不下來,這個時候我會把它記下來。當時我用的方法就是寫在 Twitter 上,它不是要公開,而是它會給我一個時間的標記,那這樣子它就會留下蠻多的現場的脈絡資訊,那這些脈絡資訊它會變成我後來去重建當時我看到的東西、我蒐集到了什麼樣的資訊,然後把它在整理的時候,它就會很容易取用。」 藉此他提醒我們在做紀錄、蒐集資料時,要設想未來使用的情境才能盡可能保留足夠的資料,這部分除了原始資料(照片)以外,黃恐龍的經驗也凸顯了詮釋資料(亦稱後設資料,metadata)的意義,如 Twitter 的標記能夠快速紀錄當下的時間空間資訊,也有助於事件後的資料查找與使用。

「稍有延遲的全景敞視」#

於抗爭現場的經驗也讓黃恐龍對於研究歷史有不同的體悟,當年臺北市議員王世堅試圖擋住要衝進立法院的張安樂(又稱白狼),說出了名句:“Over my dead body”,中譯「踏過我的屍體」,“Over my dead body” 也成為運動中的一個迷因。黃恐龍說當時很多人都在現場,但他們當下其實都沒有聽到這句話,是事後媒體報導後才得知有這個事件。即使他在現場,還是要依靠二手資料來補足現場的資訊,他用「稍有延遲的全景敞視」形容這個於時間上有所延遲但看得更加廣闊的經驗,他延伸問到:「我們看到十七世紀的東西,然後覺得這裡看不大懂,好想回到四百年前去看當下的狀況,可是,你回到四百年前你會看得更多嗎? 」立法院給他的經驗是:不會。

黃恐龍也以此反思文字紀錄及歷史研究的意義:「我們歷史是透過文字把很多不同的想法給記錄下來、把不同的觀察記錄下來,有這些觀察之後,再透過我們現在的整理跟理解去寫出一個可以傳達下去的故事,或是傳達下去的研究,就像是《野生的太陽花》這本書一樣,我們就算能夠搭時光機,回到那個時代,我們沒有辦法、不一定能夠做出更好的理解 。我覺得這個經驗非常的重要,因為這對於我看史料有很大的影響。」

黃恐龍用《野生的太陽花》詳細闡述了太陽花運動的脈絡、紀錄圖像與運動的連結,此書可以說是一種太陽花運動的資料保存,不過此書為黃恐龍一人所紀錄、所寫,這也讓我們好奇歷史學如何回應對於客觀性(objectivity)以及個人詮釋(interpretation)的疑慮,訪談時黃恐龍提到:「客觀性這件事情在歷史學的這個領域中,它最常見的就是可以不斷的檢證 。」如果我們要理解一段歷史的話,歷史學中有個詞叫 empathy,有時會翻成神入,也就是「我們要去跟過去的人一樣感同身受 ,但是我們不可能去重現這件事情。在歷史學,我們看到這個資料,我們可以用各自的方法,重新去理解過去的人,理解他怎麼樣感受他曾經感受的那一段時間。」簡教授說。

資料保存#

承繼著前段黃恐龍提到歷史客觀性在於可以不斷被驗證的特性,他進而提到「把 raw data(原始資料)保存下來是很重要的一件事情。」資料保存對於像是《活過的痕跡》展覽背後的歷史研究以及《野生的太陽花》專書的撰寫,都佔很大的重要性。《活過的痕跡》展覽之所以有機會被創造出來,是因為有國家攝影文化中心長期保存了濱田先生的相簿,也剛好找上簡教授,進一步研究且提供了在現今他對於這本相簿的理解與解釋。而他在太陽花運動拍攝的照片目前則按日收於 318公民運動文物紀錄典藏庫的特藏集,在《野生的太陽花》專書中,作為第一手資料(primary source)的作者,他已提供了自己的紀錄及詮釋。若長期保存到幾十年後,未來搜尋到黃恐龍資料的人,又會做出如何的詮釋,是我們在現今無法臆測,但也是我們長期保存歷史資料的意義。

圖說:318公民運動文物紀錄典藏庫特藏集24618 圖片標號 23507 為《野生的太陽花》頁 65 右下圖的照片(CC BY-ND 4.0 黃恐龍)

歷史研究與資料分享#

簡教授在分享資料過程中提到的兩個關鍵問題—著作權和個人資料的權利,反映了當前開放科學(open science)與資料分享(data sharing)中在歷史研究領域中面臨的挑戰。

著作權#

簡教授指出,與典藏機構申請使用館藏做研究時,通常需要簽訂合作備忘錄(memorandum of understanding, MOU),這些 MOU 會詳細規範資料的使用方式。例如,一個 MOU 可能會規定研究者在完成研究後,必須銷毀所有資料的拷貝,其中包括翻拍的影像,因此資料無法進一步分享。這類規範在他的研究領域十分普遍,使得資料的共享與傳播有所限制,同樣的資料每次被使用都要經過一次審核,有的資料還有費用,研究者必須與相關機構逐一協商,而且每個機構的規範和要求都可能有所不同,這增加了取得資料的難度及成本9。簡教授提到過去另一個他解讀舊照片的計畫,其中總共簽了四份 MOU,而這算比較容易的。這樣的情況反映出,儘管這類的第一手資料(如原始照片、檔案等)對史學研究至關重要,但因著這些規範,研究者於使用及分享資料上有比較多的限制,這對開放資料的推動、甚至是做大規模的史學研究會是一大挑戰。

個人資料權利#

在個人資料的處理上,簡教授與我們分享自己在取得濱田先生學籍資料時遭拒的經驗,說明即使是已故多年的人物資料,仍然有機關堅守隱私保護的限制。即使濱田先生生前已經離開臺灣,且如今已經去世超過四十年,學校仍視這些資料為個人隱私,他的學籍資料依然無法被申請取用。這邊我們延伸想問的是,於法律規範內,機構如何平衡資料合理使用的學術需求與對已故個人、遺世親人朋友的權益尊重?

簡宏逸教授的兩個研究案例展現了當代歷史研究的可能性,與在研究資料議題上可能會面臨的挑戰。無論是《找回活過的痕跡》中的舊照片解讀,還是《野生的太陽花》中的現場照片紀錄,簡教授的研究都強調了原始資料的重要性,及其對歷史詮釋的長遠影響。未來,如何在尊重隱私和法律框架的同時,促進資料的分享與使用,是人文社會科學領域中不可忽視的課題。使用典藏機構資料的過程中,學者需要面對著作權、個人資料保護等現實問題,這也讓開放資料的議題變得更為複雜,這些規範或出於保護機構與資料提供者權益的顧慮,但同時也對研究資料共享使用的推動形成了障礙,尤其是在當前學術界強調資料再利用(data reuse)與開放科學的背景下,如何平衡資料的保護與學術研究的進步,成為值得深思的問題。

見 https://ncpi.ntmofa.gov.tw/News_Content_OnlineExhibition.aspx?n=8008&s=228280&psn=228278 ↩︎

簡教授補充,2025 年 1 月他再次去國家攝影文化中心庫房調閱史料,從字跡確定非第一人稱的註記都是前一手臺灣藏家寫的。 ↩︎

又稱太陽花學運、318 運動、佔領國會事件 ↩︎

此處資料取得難易度的對照比較為,有直接提供公眾授權方式使用的館藏,如使用 Creative Commons (創用 CC)授權方式釋出檔案。 ↩︎